4年生 総合的な学習の時間・社会 ~ 「伝統文化」 祇園祭編 ~

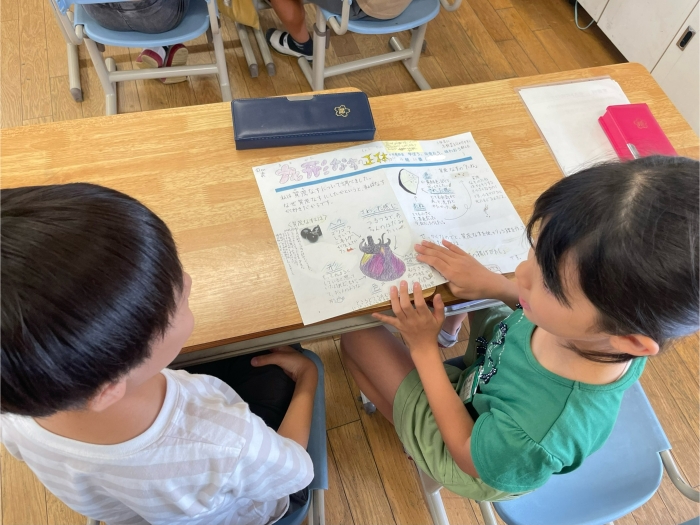

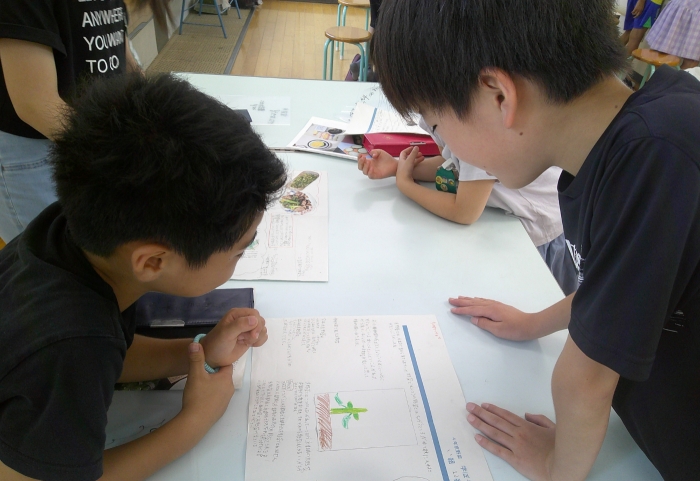

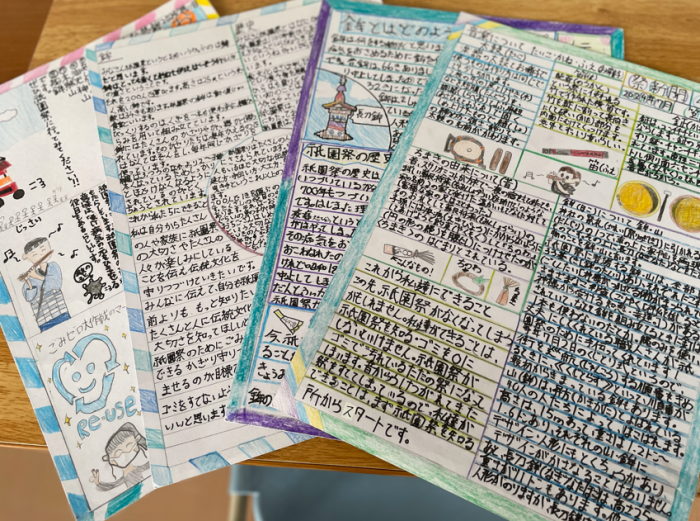

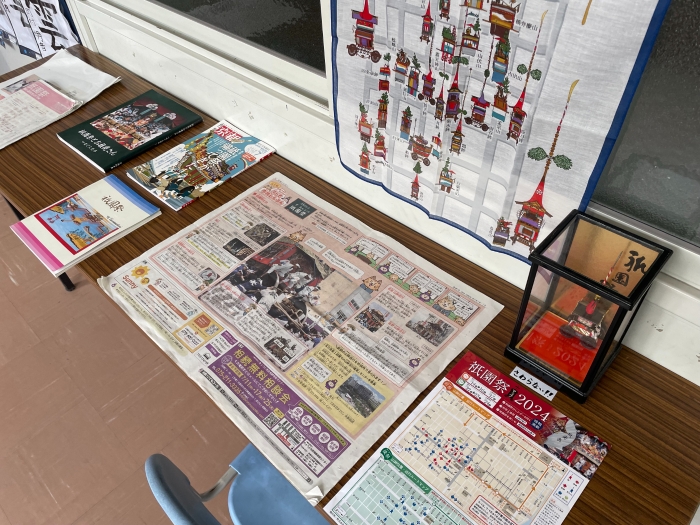

街中を歩いていると、「コンチキチン」と笛や鐘の演奏が聞こえてくる時期となりました。4年生の総合的な学習の時間では、「伝統文化」に迫る学習を行っています。今回は、社会科で京都市で毎年7月に開催される「祇園祭」について調べて、新聞にまとめました。

6-3制の小学校・中学校から,4-3-2区分の9年制義務教育学校へ

街中を歩いていると、「コンチキチン」と笛や鐘の演奏が聞こえてくる時期となりました。4年生の総合的な学習の時間では、「伝統文化」に迫る学習を行っています。今回は、社会科で京都市で毎年7月に開催される「祇園祭」について調べて、新聞にまとめました。

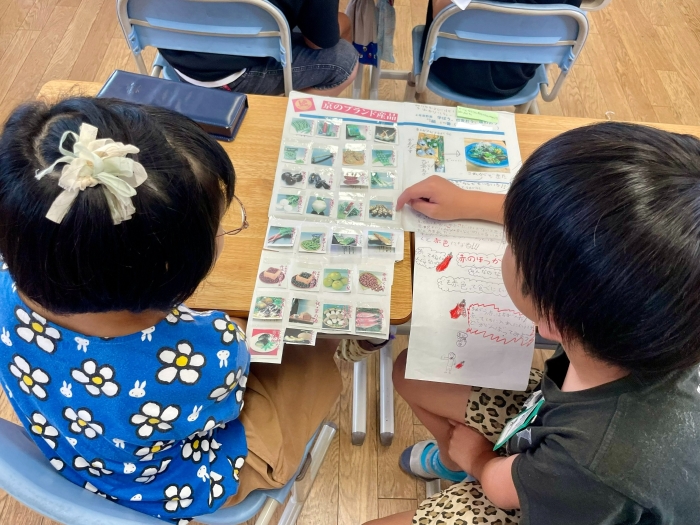

4年生の生徒が、3年生の生徒に向けて京野菜の魅力を伝える授業を行いました。元気よく挨拶した後、一人一人が京野菜についてまとめてきたことを紹介しました。4年生の生徒が「賀茂なすはとても大きくて、煮物にすると甘くて美味しいんだよ」と説明すると、3年生たちは興味津々で話を聞いていました。

水泳学習がスタートしました。天気にも恵まれ、絶好のプール日和でした。水慣れをした後、けのびやバタ足など、さまざまな泳ぎ方に挑戦し、楽しい時間を過ごしました。

選書会では、学級文庫に置きたい本を探しました。クラスのみんなが喜びそうな本が沢山あり、ワクワクしながら選んでいる様子でした。

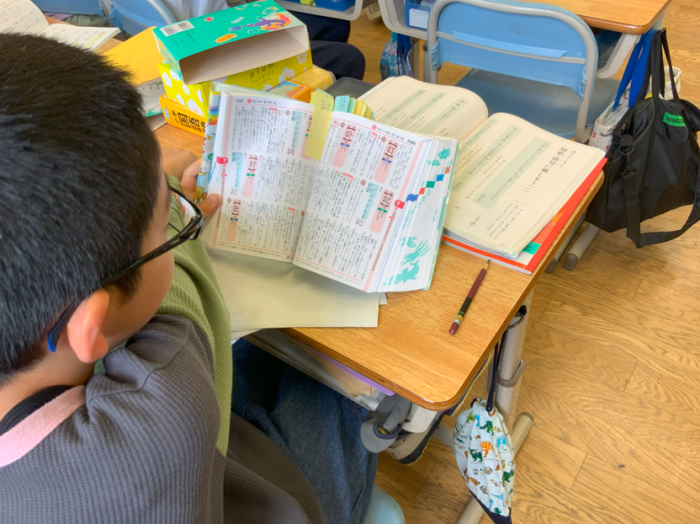

4年生になり、新しく漢字辞典を使うようになりました。分からない漢字も、「音訓さくいん」「部首さくいん」「総画さくいん」の方法で調べると見つかることを学びました。漢字辞典だけでなく、国語辞典も積極的に活用しています。